圣史蒂夫大教堂是维也纳旧城区最热闹的段落,莫扎特故居就在教堂背后一座拱门内的小巷,Domgasse 5号,走不几步,已在故居门口了:1784年,莫扎特与家人搬来公寓二楼住了两年半,写出八部钢琴协奏曲,还有伟大的《费加罗婚礼》。这里辟为纪念馆,怕有上百年了吧,上百年来,室内设计的美学几经变换,现在的装置显然被上世纪90年代成熟期的后现代模式彻底动过了。窗前竖着莫扎特放大侧影,每间房间至少有一座包括影像与实物的灯箱橱窗,停着他遗留的琴、手稿、乐谱、书信、节目单、小玩意儿……第一次看见莫扎特的死亡面膜(我不愿相信他如电影中那么戏剧性地死去),翻制为青铜版,蓝光照着,不像他的画像,一脸贵气,嘴角微有笑意,如在冥想有趣的一念。“为什么你写得这么好?”他被问道:“我怎知道呢,就像我不知道自己的鼻子为什么这么大。”现在静静瞧着莫扎特的鼻子,要是没玻璃隔着,伸手即可触摸。没那么大,很好看,修长,饱满,隆起,不过死者的额骨鼻骨都是隆起的。

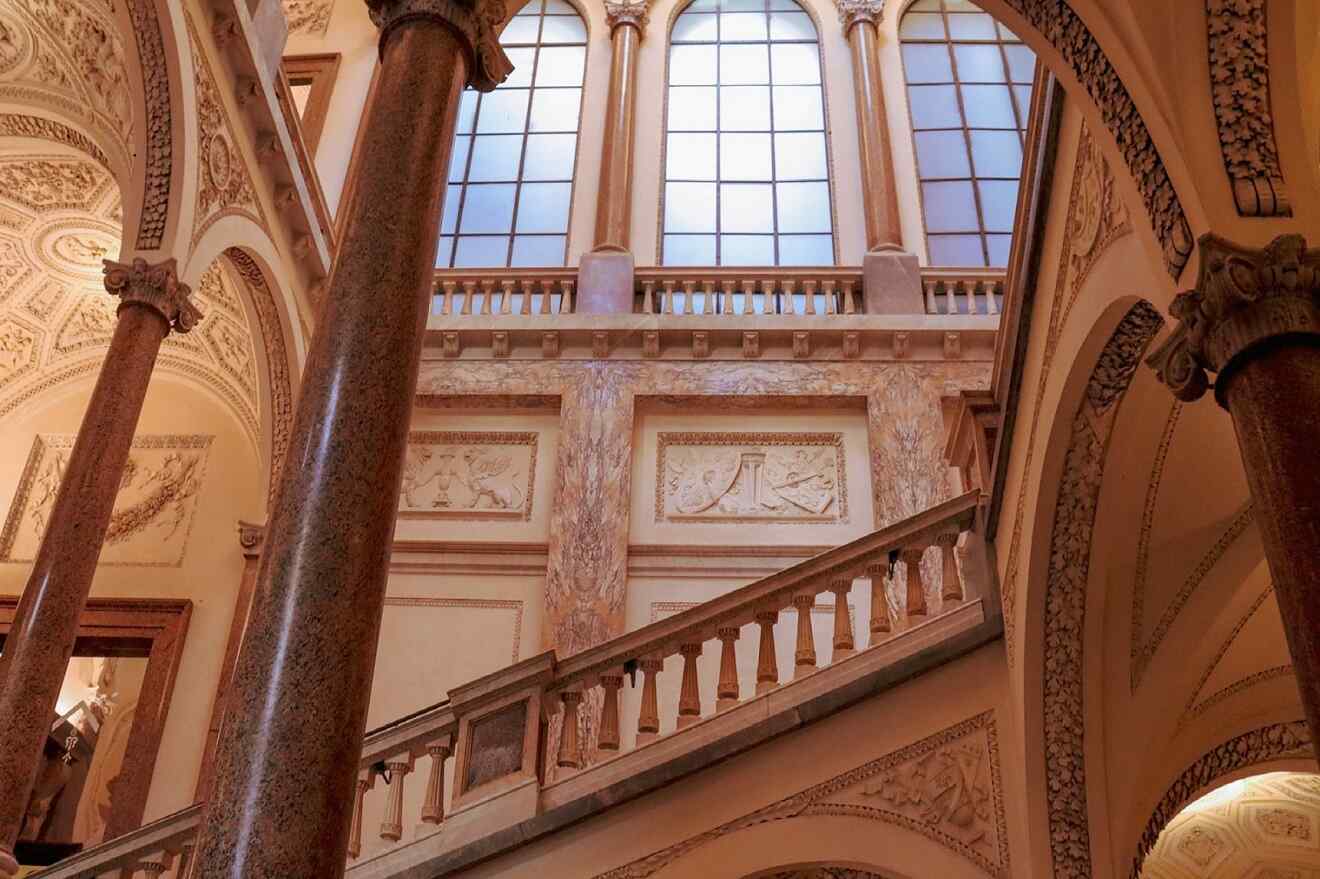

最好看的是一枚狭长的灯箱轮番闪动着他的著名歌剧的片段,有小小的木偶,有舞台影像,无可形容,如他的音乐般高贵而开心——这不像莫扎特住过的家,而是一项展览,他成为今日设计者百般调弄的素材。惟在窗前俯瞰楼下的旧街巷,我心里莫扎特了一下子:他想必经常站在窗沿往下看,看下面的石铺路马车经过。离开时又在楼梯拐角特意停了一停,据说海顿曾来这里看望他。1784年,莫扎特28岁,海顿52岁,小伙子会在这儿迎候海顿吗?我在楼梯间看见这一老一少了:脑后的假发束耸着蝴蝶结,脖梗衬着层层翻卷的高领,彼此拥抱,亲吻,笑,说着我听不懂的德语——“我以自己的荣誉向您发誓,您的儿子是我所听过的最伟大的作曲家。”当海顿对着莫扎特的父亲禀告这段话,就在我今天徘徊的房间么?

……

去年在维也纳待了几天,此刻不记得了。文章已经写得很长。探访故居的翌日,谢天谢地,谢天谢地,我得缘观赏《魔笛》,神魂颠倒。他们从未死去,在一句一句歌唱中,就是他,正是他。怎样描述这聆听?那时不知一年后又能来到维也纳,又写一篇文章。

初到两天,我迷失在艺术史博物馆,自以为并非为了音乐来到维也纳。离开那天,我已忘了城里的绘画。犹如发生重听,在维也纳的最后一天,耳边总是《魔笛》演出现场的二重唱与三重唱。真的人声。难以承受的美。牒片的声效总难分辨每条喉咙的质地和方位,非得在现场。这座城遍布音乐的踪迹,郊外是他们的坟墓,城里留着他们的故居,一年四季,每天每夜,全城的音乐厅上演他们的曲目。停留几天,岂能了解维也纳。我没打听马勒、布鲁赫那、斯特劳斯、贝尔格,还有勋伯格的遗迹在什么地方。我只是奇怪,仿佛私人的疑案:我怎会在贝多芬家的昏暗楼道兴起和维也纳毫不相干的联想。

——《在维也纳(之一)》,节选自《外国音乐在外国》

问:傅聪以前来上海讲学,他把莫扎特比作李白,把贝多芬比作杜甫,把舒伯特比作陶渊明,把肖邦比作李后主,又说亨德尔是“革命的浪漫主义”。用“比较”来理解西方音乐是个好办法。您看绘画与音乐有没有可比性,比如把毕加索比作斯特拉文斯基?把凡高比作……

陈:我以为不可比,比则两伤。

……

傅聪来把李白比莫扎特,一定有他私下的心得。但唐诗与欧洲古典音乐,都是伟大的“公共财产”,再怎样个人的解读,都不免“交付”给“公共印象”——李白世称“豪放”,那已是唐风的别称(苏轼的“豪放”,便大不同);而莫扎特的“公共印象”殊难以“豪放”一句概括,即便时有“豪放”气,也非“拔剑四顾心茫然”、“明朝散发弄扁舟”这样纯然中国士大夫式的情怀,莫扎特大量段落的跳宕衔接运用洛可可宫廷音乐传统的“谐谑”手法,那种高贵的调皮相,也不见于李白的诗风。

莫扎特晚期作品,傅聪说近于庄子,倒有点意思的。但他说莫扎特“不说教,完全是爱”,然而庄子及道家的学说,哪有“爱”这回事:中国文化根本不讲什么“爱”,中国人讲“情”,但这“情”与西方文化中的“爱”,不是一个意思。

——《音乐的立场》,节选自《外国音乐在外国》

欢迎收听《田艺苗:古典音乐很难吗?》3.3期——

「莫扎特」西风颂:莫扎特的歌剧可以调和阶级矛盾

听田艺苗老师讲解莫扎特的音乐吧!

长按图片扫描二维码,或点击文末“阅读原文”

立即订购《田艺苗:古典音乐很难吗?》